EU-Projekt TRIQUETRA

Toolbox for assessing and mitigating Climate Change risks and natural hazards threatening cultural heritage

Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für das kulturelle Erbe dar. Im Rahmen des länderübergreifenden EU-Projekts TRIQUETRA werden diese Risiken systematisch identifiziert und analysiert. Gleichzeitig entwickelt das Projekt effektive Methoden zum Schutz des kulturellen Erbes. Die Roseninsel im Starnberger See ist eine von acht Pilotfundstellen, an denen neue Technologien zur Dokumentation und Überwachung archäologischer Befunde erprobt werden.

Neben direkten Gefahren wie Überflutungen oder Extremwetterereignissen müssen auch indirekte Auswirkungen berücksichtigt werden. Dazu gehören Erosion, veränderte Wasserstände in Seen und Meeren sowie das Vordringen neuer Tier- und Pflanzenarten. Ein Beispiel hierfür ist die invasive Quagga-Muschel, die nicht nur Ökosysteme, sondern auch archäologische Fundstellen wie die Pfahlbauten in den Seen rund um die Alpen nachhaltig beeinträchtigen kann.

Im EU-Horizon Projekt TRIQUETRA arbeiten 21 Institutionen aus sieben Ländern gemeinsam daran, die Auswirkungen des Klimawandels auf archäologische Kulturerbestätten zu erforschen. Ziel ist es, Risiken zu erkennen, Bedrohungen abzuschätzen und wirksame Strategien zur Milderung der Folgen zu entwickeln. Auf Grundlage der Erfahrungen aus acht Pilotfundstellen in Griechenland, Zypern, Italien, der Schweiz, Polen und Deutschland entsteht eine Toolbox, mit der die Ergebnisse auf weitere Kulturerbestätten übertragen werden können.

Eine dieser Pilotfundstellen ist die Roseninsel im Starnberger See. Wegen der Pfahlbauten in ihrem Flachwasserbereich ist sie seit 2011 Teil der UNESCO-Welterbestätte „Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen“. Niedrigwasser und die Erosion des schützenden Seegrundes gefährden die alten Hölzer, die sich seit Jahrtausenden im Wasser erhalten haben.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bringt seine langjährige Erfahrung im Monitoring, also der Dokumentation und Überwachung der archäologischen Fundstelle in das EU-Projekt TRIQUETRA ein. Gemeinsam mit Partnern wie dem Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR), dem Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM) und dem Institut für analytische und bioanalytische Chemie der Uni Ulm (IABC) werden innovative Technologien zur präzisen Erfassung der Pfahlbauten und Hölzer um die Roseninsel und zur Analyse des Seewassers eingesetzt.

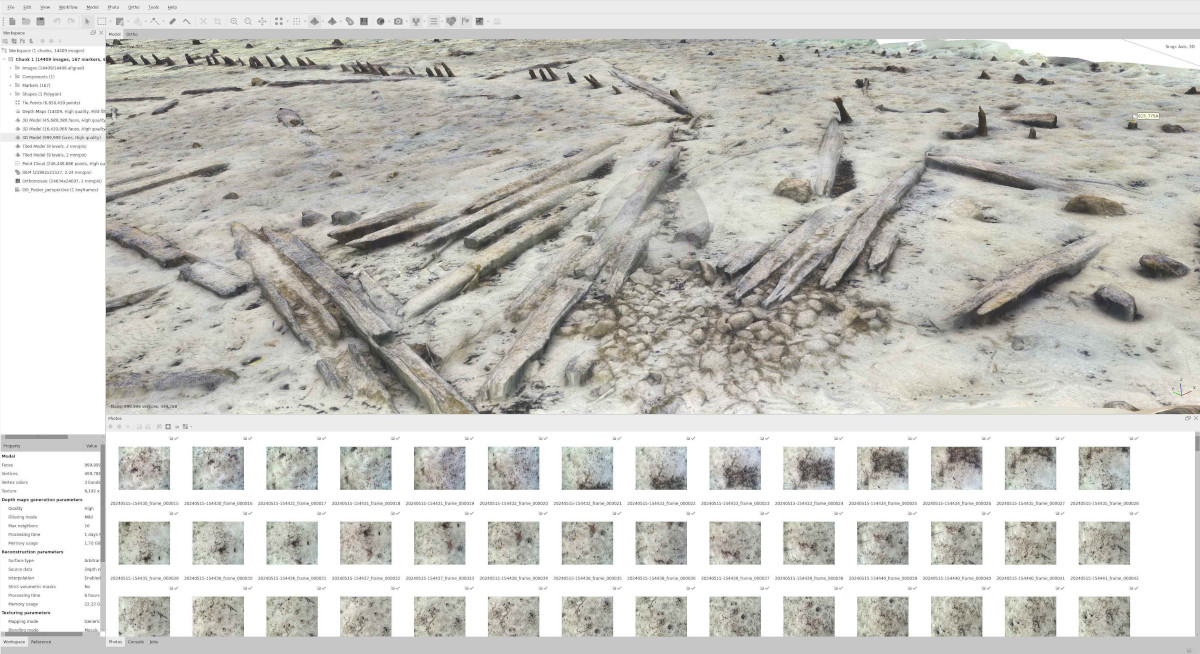

Erstmals wurde eine dreidimensionale Karte des Seegrunds als detaillierte Basisaufnahme erstellt (Bathymetrie). Zur dreidimensionalen Dokumentation der zahlreichen Hölzer kommen zwei Methoden zum Einsatz: Photogrammetrie, bei der aus über 10.000 Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln ein 3D-Modell erzeugt wird, und ein neu entwickeltes Flash-LIDAR-Verfahren, bei dem das 3D-Modell durch die Messung der Rückkehrzeit von breit gestreuten Laserstrahlen berechnet wird.

Der besonderer Clou dabei: Die Messungen erfolgen mithilfe einer neu entwickelten, autonom fahrenden Forschungsplattform des DLR, die schnelle, präzise und georeferenzierte Aufnahmen im flachen Wasser ermöglicht.

Die so gewonnenen 3D-Modelle erlauben eine umfassende Dokumentation des aktuellen Zustands der jahrtausendealten Hölzer – bevor weitere Schäden eintreten. Diese Modelle bilden die Grundlage für zukünftige Vergleiche und helfen dabei, Veränderungen am Welterbe langfristig zu überwachen. Zudem eröffnen sie neue Möglichkeiten der Vermittlung: Besucher können das unter Wasser verborgene Kulturerbe künftig mithilfe von Augmented Reality (AR) digital erleben und besser verstehen.

Die Erfahrungen aus dem Projekt TRIQUETRA auf der Roseninsel sollen nun genutzt werden, um die Pfahlbauten dort Schritt für Schritt mit Hilfe von Forschungstauchern flächendeckend zu dokumentieren. Weitere Informationen, auch zu den anderen Pilotprojekten, finden sich auf der Webseite des EU-Projektes.

Dieses Projekt wird durch das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 101094818 finanziert.